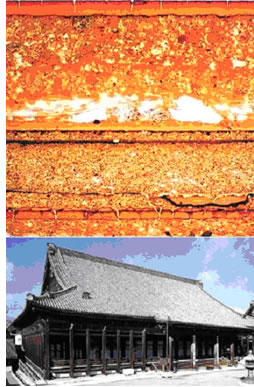

「平成の大修理」が行われている重要文化財の西本願寺御影堂(京都市下京区)で、京都造形芸術大の岡田文男教授(保存科学)らが建具に塗られた漆を調査し、6日までに過去5回の修復の実態が分かる顕微鏡写真の撮影に成功した。同じ漆塗りの修理でも手厚い時と簡素な時の「修復の差」がはっきり読みとれ、岡田教授は「職人の技術の差ではなく、修復した各時代の本願寺の財政状況を反映している」と推測している。

岡田教授は昨夏、文化財修理を手掛ける𠮷田生物研究所(山科区)などの協力を得て、御影堂の外面に接する蔀(しとみ)戸の修理ではく落した漆片12点を採取。樹脂で固めてとぎ、厚さ数ミリの薄片にして塗膜構造を顕微鏡で観察し、撮影した。

その結果、東、南、北面に置かれていた蔀戸3点の漆片の調査から、計5回にわたって漆を塗り重ねた修復の工程や、各回の修復方法の違いなどが浮き彫りになった。江戸時代中期の1、2回目の修理は薄い下地に、漆が透けても黒く見えるように墨を塗り、透明漆を施した簡素なものだったが、1800(寛政12)年からの3回目になると、それまでの約3倍の厚さの下地に、油煙や漆を塗り重ねた丁寧な仕上げになっていた。3回目は10年をかけた大修復だったという。

1910(明治43)年とみられる5回目では、書き損じた紙を張るなどして前の4回分を合わせたよりも厚い下地を作るなど、さらに手厚い作業だったことがうかがえる。西本願寺によると、御影堂は1636(寛永13)年に再建。

修復は1760(宝暦10)年を最初に、宗祖親鸞と中興の(注)祖蓮如の大遠忌などに伴って江戸時代に4回、明治期に1回の計5回実施している。

その結果、東、南、北面に置かれていた蔀戸3点の漆片の調査から、計5回にわたって漆を塗り重ねた修復の工程や、各回の修復方法の違いなどが浮き彫りになった。江戸時代中期の1、2回目の修理は薄い下地に、漆が透けても黒く見えるように墨を塗り、透明漆を施した簡素なものだったが、1800(寛政12)年からの3回目になると、それまでの約3倍の厚さの下地に、油煙や漆を塗り重ねた丁寧な仕上げになっていた。3回目は10年をかけた大修復だったという。

1910(明治43)年とみられる5回目では、書き損じた紙を張るなどして前の4回分を合わせたよりも厚い下地を作るなど、さらに手厚い作業だったことがうかがえる。西本願寺によると、御影堂は1636(寛永13)年に再建。

修復は1760(宝暦10)年を最初に、宗祖親鸞と中興の(注)祖蓮如の大遠忌などに伴って江戸時代に4回、明治期に1回の計5回実施している。

(注)蓮‥シンニュウの「、」が2つ

写真=顕微鏡で見た漆塗装の断面。黒い線は各修復の下地を区切る墨跡で、各回の下地の幅の違いがわかる。まん中の紙(白い部分)から上が5回目の修理(岡田教授提供、写真上)と本願寺御影堂

写真=顕微鏡で見た漆塗装の断面。黒い線は各修復の下地を区切る墨跡で、各回の下地の幅の違いがわかる。まん中の紙(白い部分)から上が5回目の修理(岡田教授提供、写真上)と本願寺御影堂