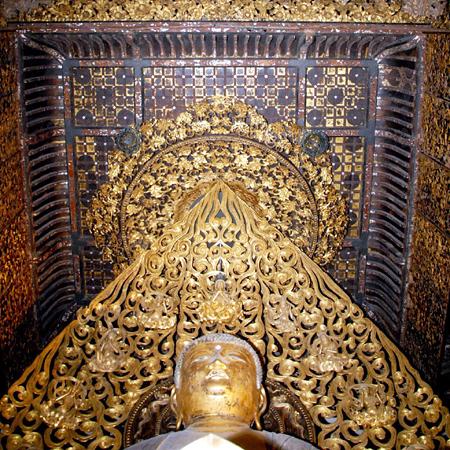

平等院鳳凰(ほうおう)堂(京都府宇治市)の本尊・阿弥陀如来坐像(ざぞう)の頭上を飾る天蓋(てんがい)=国宝=を構成する方蓋の枠組み部分に使われた漆の中に、高価な鉱石や琥珀(こはく)、金銀、孔雀(くじゃく)石が含まれていたことが分かり、同寺が11日発表した。高貴な宝で仏を装飾する「七宝荘厳」の世界を再現したとみられ、着色とは別目的で琥珀などを入れた天蓋が確認されたのは全国で初めて。忠実に復元すれば、方蓋部分だけでも億単位となる“超高級品”だという。

天蓋(幅4・9メートル、奥行き4・4メートル)は、四角い方蓋と、円形の円蓋を組み合わせて構成され、「蛇骨子(じゃぼこ)」と呼ばれるヒノキの枠組みで囲まれている。

調査は同寺の「平成の大修理」に伴い、昨年から1年がかりで行われ、京都造形芸術大学の岡田文男教授(文化財科学)が、剥落(はくらく)片を蛍光X線や光学顕微鏡を使って詳しく調べた。

赤褐色の枠組みの顔料はこれまで、漆に混ぜてベンガラを用いたとみられていたが、今回の調査の結果、ベンガラより約100倍高価な鉱石「辰砂(しんしゃ)」が使われたことが判明。より赤を鮮明にするため、辰砂は大きな粒子を選んで使われていた。

さらに、琥珀や金銀、孔雀石も混ぜられたことも分かったが、着色で使う場合とは異なり、量は極めて少ないという。このため、岡田教授は「平等院を創建した藤原頼通の意向で七宝荘厳の世界を表現したのではないか」と推測している。